Н. А. Грибова

Стоят на улицах дома...

Если пройтись по городу, то в разных точках его можно встретить одноэтажные из клинкерного кирпича неоштукатуренные здания, очень похожие одно на другое. Это распространенный в Бежецке тип хозяйственных построек, складов, прежде всего конца XIX – начала XX вв. Декор этих зданий выдержан в кирпичном стиле со свойственными для него заимствованными деталями из древнерусского зодчества (лопатки, ширинки, сухарики и др.). Такие складские помещения вместе с жилым домом представляли усадебный комплекс, характерный для Бежецка. Городскую усадьбу обычно составляют деревянный двухэтажный жилой дом, кирпичный склад, расположенный в глубине участка или на красной линии застройки, и различные хозяйственные строения во дворе. Владельцы таких усадеб, как правило, занимались скупкой, перепродажей и поставкой льна.

Типичный пример – усадьба льноторговца Фёдора Кондратьевича Кондратьева. Это жилой дом и складские помещения, занимающие угловое положение на пересечении улицы Кашинской и Пушкинского (ранее Никольского) переулка.

Двухэтажный жилой дом обшит тесом – вертикальным, горизонтальным и в «елочку». В эклектичном фасадном декоре главенствуют мотивы барокко. Две витые чугунные колонки на каменном крыльце парадного входа поддерживают кованую решетку с богатым ковровым рисунком в основании двускатного зонта – яркий образец художественного литья. Лестничная клетка включает в себя две лестницы на второй этаж. Их перила опираются на массивные точеные балясины.

На главном фасаде был балкон, он разобран, балконная дверь превращена в окно. В интерьере сохранились лепные потолочные плафоны, в окнах тянутые штукатурные карнизы. Сохранились также печи, облицованные белым кафелем, с чугунными приборами каслинского литья.

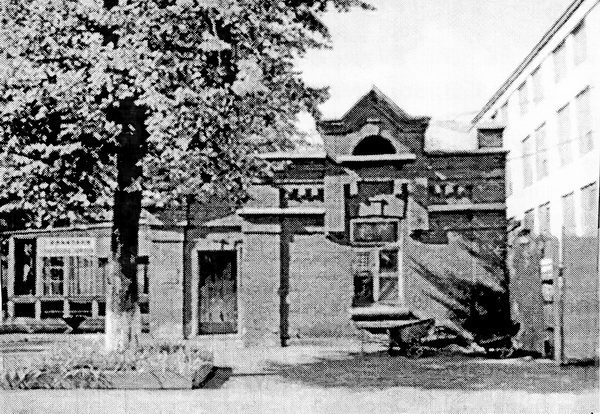

Кондратьев, крупный торговец льном, имел два склада. Кладка кирпичных стен их лицевая, основание – гранитное.

Г-образный складской корпус по переулку примыкает к жилому дому. Он возводился, похоже, не одновременно: на уличном фасаде второму периоду соответствует правая часть, объединяющая двое ворот (левый проем ложный) и три ложных окна в проемах. В отличие от средней и левой частей того же фасада, расчлененных пилястрами, перемычки окон здесь коробковые, а не полукруглые. Слева и справа фасад завершают неодинаковые фигурные фронтоны с арочным слуховым окном в центре. В правой части фасада венчающий карниз декорирован поребриком, в левой и средней – фриз членят крупные лежачие филенки с рельефным кольцом. Фрагментарно сохранились водосточные трубы с объемным и просеченным узором на верхних воронках квадратного сечения. Северный фасад закрыт пристройками каркасной конструкции (кирпичные столбы и дощатое заполнение между ними).

Небольшой северный склад, стоящий отдельно от дома, прямоугольный. Его главный торцовый фасад при простоте форм довольно наряден. Основная часть разделена лопатками на три прясла. В боковых – ложные окна с пологой бровкой, прерывающие ленточный руст, в среднем – широкий прямоугольный вход под высокой перемычкой. По центру усеченного фронтона в ширину фасада – ложное окно с полукруглым подвышением (подобно итальянскому окну). На углах и изломах фронтона – кирпичные тумбы с филенками. Все три здания хорошо сохранились и используются по назначению с учетом веяний времени.

Ф. К. Кондратьев был женат на одной из сестер И. И. Андреева, серьёзно занимался благотворительством. В 1912 году был избран в Совет при городской богадельне. Как один из наиболее крупных льноторговцев, он был в числе активных инициаторов организации Добровольного пожарного общества, о чём свидетельствуют документы.

|

|

|

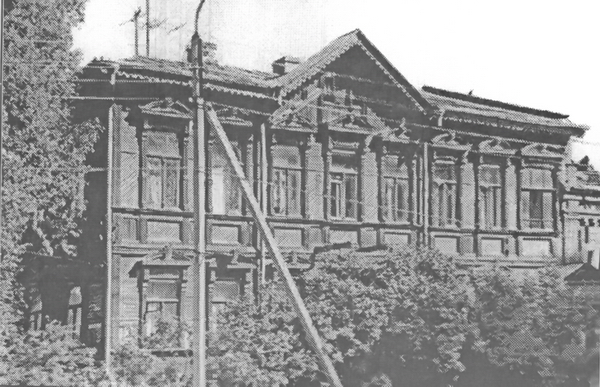

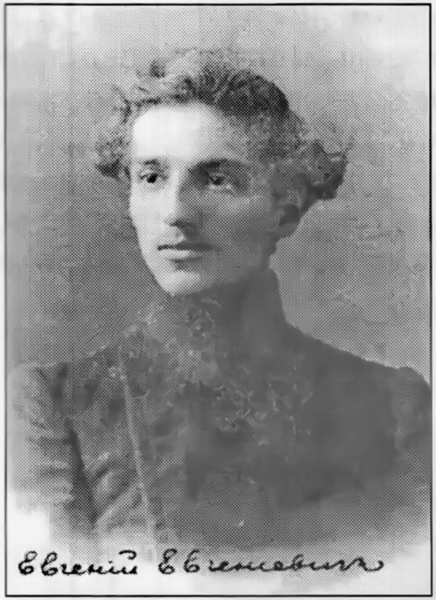

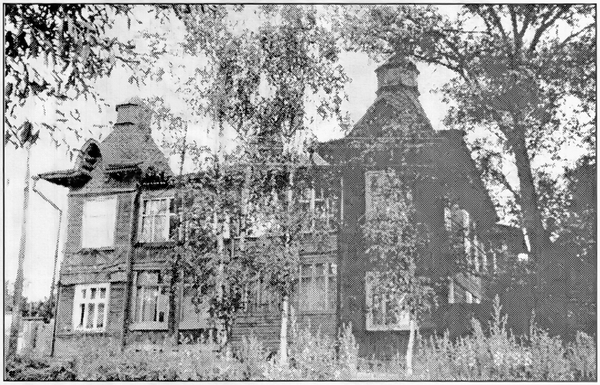

Аналогична усадьба купца-льноторговца Иродова Евгения Евгеньевича, на углу улицы Садовой и Пролетарской (бывшей Дворянской), выстроенная на рубеже XIX–XX веков.

Жилой дом № 1 деревянный двухэтажный доходного типа, выглядит очень просто: лаконичные фасады в 5 и 8 осей обшиты тесом, окна оформлены рамочными наличниками, простое крыльцо. Раньше дом соединялся воротами со складским корпусом (№ 2а). Небольшая передняя его часть – контора и весовая, остальное – просторное хранилище. В 20-е годы склад был приспособлен под городскую электростанцию, тогда и были заложены ворота и часть окон. Разбогатев, Е. Е. Иродов строит ещё один дом – для сыновей – оригинальный по архитектуре, отвечающий требованиям более позднего времени (улица Пролетарская, 71).

Евгений Евгеньевич тоже занимался благотворительством. Семейство в целом отличалось тягой к образованию, культуре. Один из сыновей, Николай Евгеньевич, по воспоминаниям очевидца, в 50-е годы был приглашён для настройки рояля, причём очень редкой немецкой фирмы «Patcov uhd Nokkert».

На бежецком кладбище сохранилось захоронение Иродовых.

|

|

В архитектурном отношении определённый интерес представляет комплекс ещё одной городской хозяйственной усадьбы, принадлежавшей Зубкову А. И. Здания расположены на красной линии застройки по Пушкинскому переулку, дом № 13. Двухэтажный деревянный дом в плане прямоугольный с небольшим тамбуром, который примыкает к северо-восточному углу, был построен в начале XX века. Главный южный фасад покрыт мелкой обшивкой, на фоне которой выделяются резные наличники окон, представляющие собой наборные стойки с сандриком. Декор окон второго этажа более развит. Компоновка уличного фасада несимметрична, что характерно для архитектуры того времени. Вход сдвинут к восточному углу. Декор остальных фасадов, не скрытых обшивкой, аналогичен декору главного, но более прост.

С востока к дому примыкает Г-образный кирпичный склад. Архитектурные детали декора его, как обычно, заимствованы из древнерусского зодчества. Живописность силуэту придавали ступенчатый фронтон главного фасада и высокая стена со стороны востока – брандмауэр.

|

Многим бежечанам знаком дом № 28 по улице Кашинской, люди пожилые называют его по старинке «дом Расторгуева».

Это наиболее интересный образец жилой архитектуры Бежецка 20-х годов XX века. Он построен в 1925 году «на горелом месте» – после большого пожара в сентябре 1920 года, когда сгорела почти вся Кашинская улица.

|

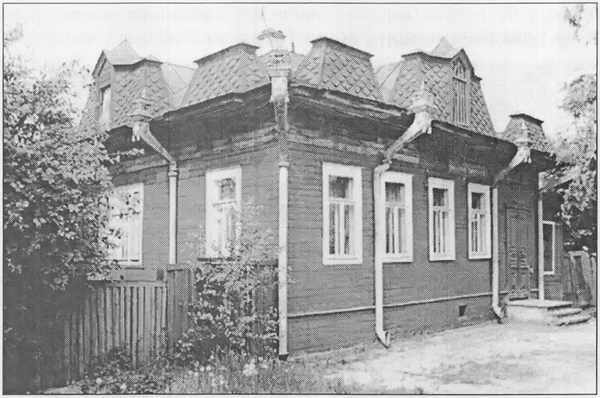

Дом одноэтажный деревянный, прямоугольный в плане, расположен на красной линии улицы, обращен к ней главным, северо-восточным, фасадом. В архитектурном оформлении использованы мотивы модерна. Живописность придает оригинальное решение кровли, увенчанной крупными «епанчами» с чешуйчатым покрытием. Во внутреннем убранстве обращает на себя внимание сохранившаяся до сих пор полихромная майоликовая печь. Изразец заказной, его отличают выпуклость деталей рисунка и разнообразие цветовой гаммы.

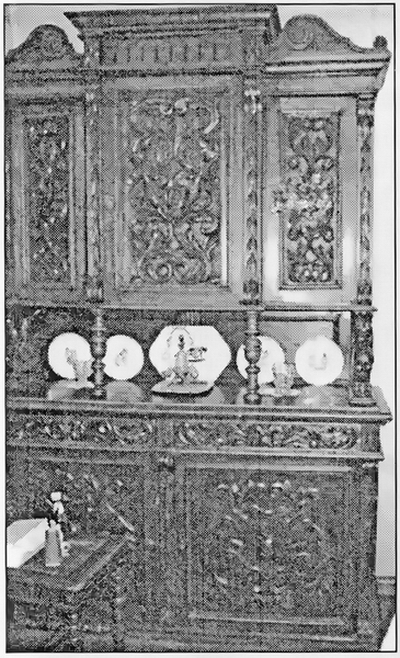

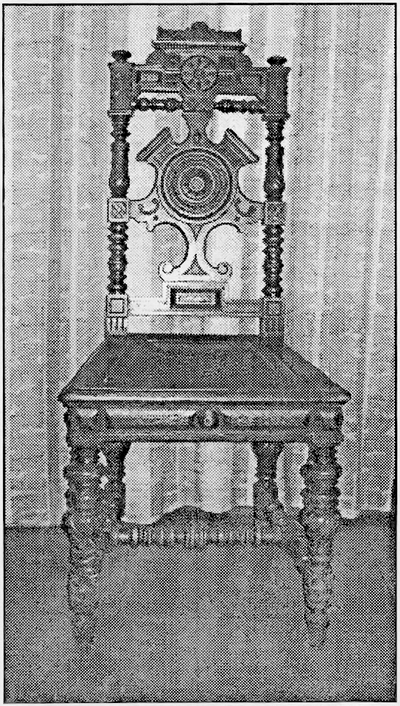

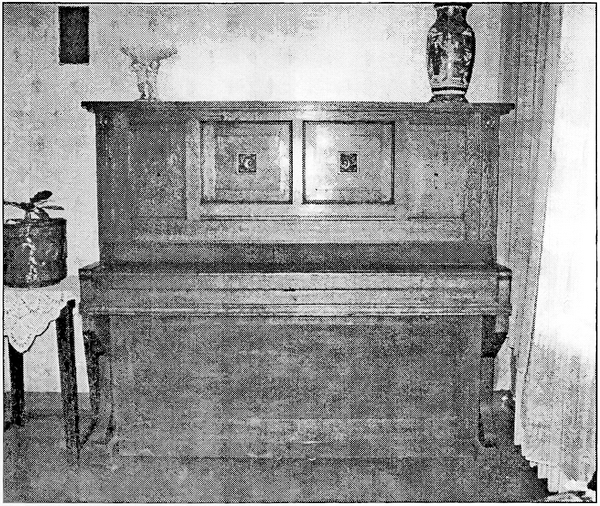

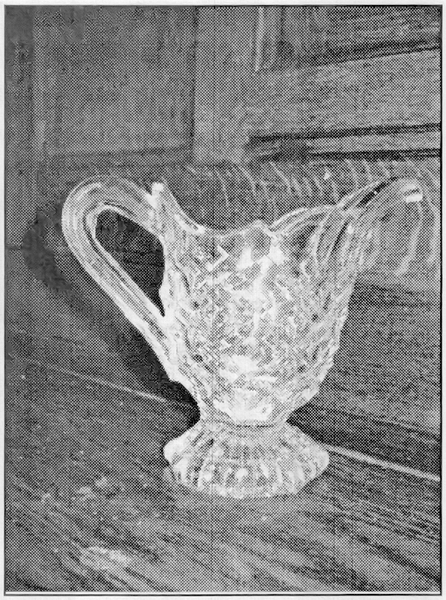

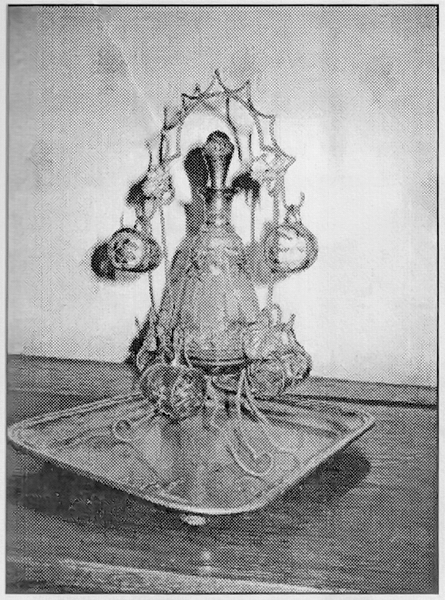

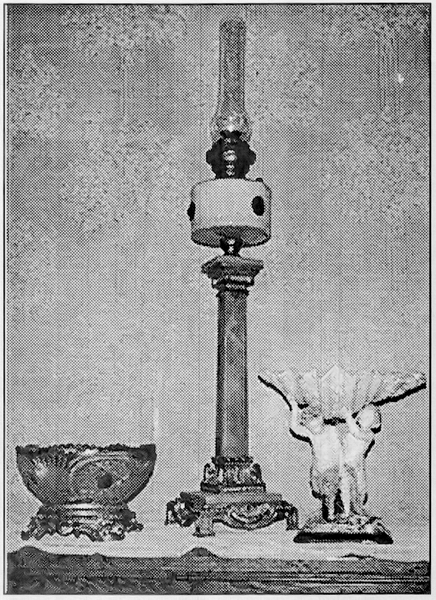

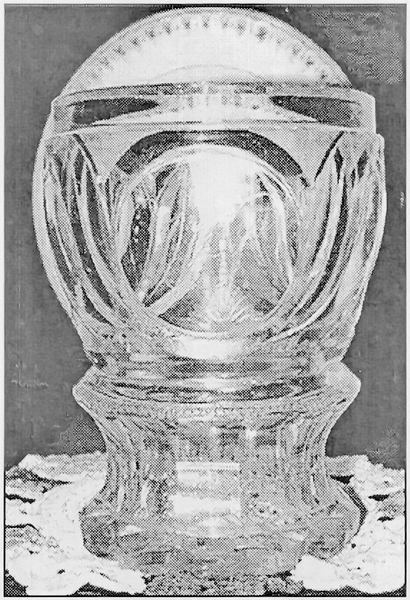

Старину в этом доме напоминает типичная российская купеческая добротная мебель: диван, дубовый буфет, весь изукрашенный резьбой, в которой угадываются причудливые ветви с диковинными птицами. Привлекают особое внимание массивные дубовые стулья, резьба их содержит в себе языческую символику: здесь и солнце, и небесные хляби, и пашня, и её плоды в виде общепринятых в древности символов. Есть в доме и венские стулья. Да не просто «венские», а с пометкой фирмы из Австрии, из города Вены… Есть лампа, изготовленная в Берлине фирмой «Матадор». И ещё много интереснейших вещей типа старинной российской хлебницы «Урок пахаря» и хрустального бокала с монограммой, в которой проглядываются буквы «УИР».

Всем этим в неразорённом виде, как и большими складскими помещениями во дворе, владел купец Уар Ильич Расторгуев и его супруга Анна Ивановна (в девичестве Сурина).

Расторгуев занимался торговлей кожами, причём с большим размахом: его клиенты были в России и далеко за её пределами.

С домом связано ещё одно имя – Алексея Степановича Веревкина, за которого вышла замуж овдовевшая Анна Ивановна. Он был служащим и к торговле никакого отношения не имел. После её смерти Веревкин берет в жёны Анну Николаевну Смирнову, которая, пережив мужа, умерла в 2002 году 82 лет. Сейчас дом по наследству принадлежит её дочери Смирновой-Степановой Евгении Александровне с детьми и внучками.

|  |  |  |

|  |

|  |  |  |

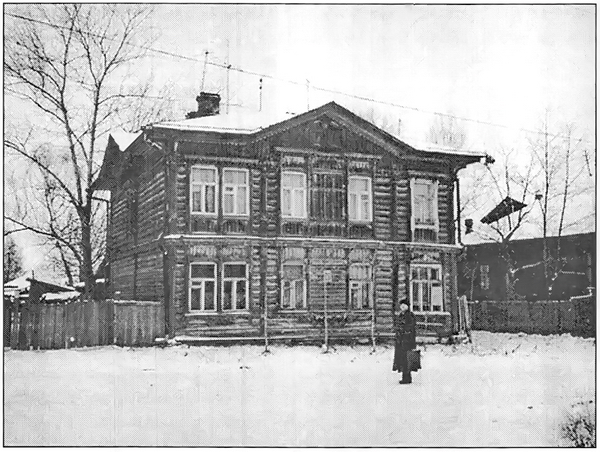

Брат Уара Ильича Расторгуев Иван Ильич проживал в доме № 26 по улице Красноармейской. Этот двухэтажный деревянный дом в стиле модерн, близкий по декору нарядному жилому дому Рудакова (Введенская, 41 – ныне отдел культуры), заслуживает особого внимания: он занесен в число памятников архитектуры Тверской области, как пример деревянной жилой застройки с богатым резным убранством фасадов.

|

На рубеже XIX – XX веков это был главный дом усадьбы мещанина Николая Дмитриевича Ковалева. Позже дом принадлежал двум семьям – Расторгуевых и Смирновых.

Иван Ильич Расторгуев был женат на Ольге Ивановне Никитиной. Их сын Николай погиб в годы Великой Отечественной войны. М. Смирнов был женат на Анне Ивановне Никитиной. Их дочь Людмила погибла в блокадном Ленинграде.

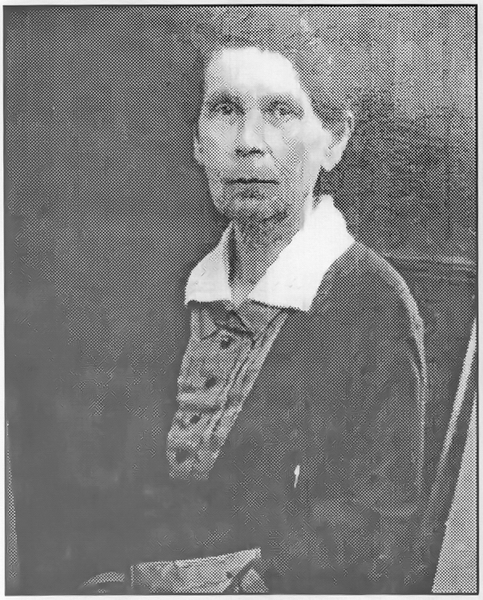

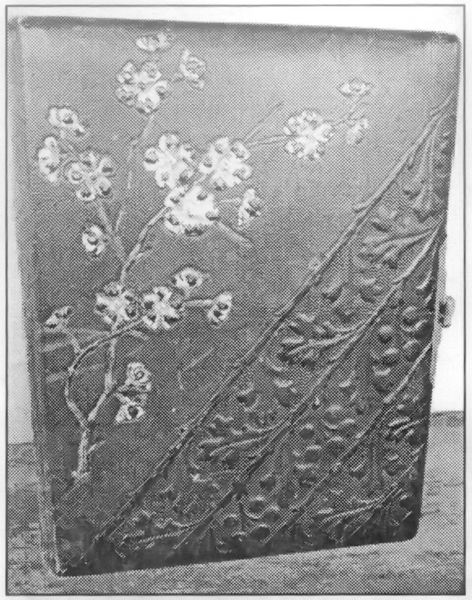

Сестры Ольга Ивановна и Анна Ивановна похоронены на бежецком кладбище. Фотоисторию своих племянниц долгие годы собирала и сберегала их тётка Дорофеева Александра Терентьевна, монахиня, писавшая иконы. Она умерла в 60-е годы прошлого века. Семейный альбом берегут потомки, но они не знают имен своих предков, изображенных на фотографиях…

|  |

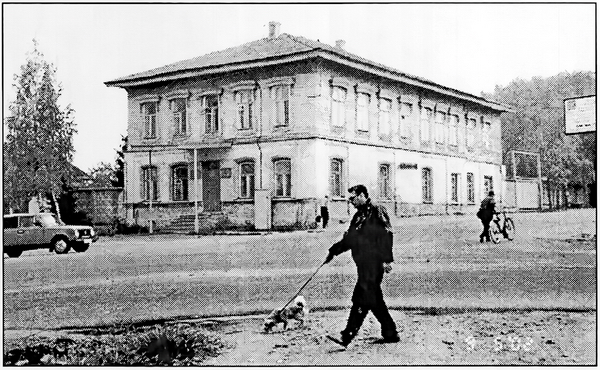

Мало что известно о торговых людях, которые жили на левом берегу реки Мологи в районе и сейчас носящем название «Штаб», но их имена ещё сохраняют некоторые дома. Так, здание военкомата города Бежецка Тверской области было построено в конце XIX века купцом Лебедевым В. А. и ещё до революции продано «в казну». В этом деревянном доме размещался штаб воинской части, расквартированной в те годы в городе.

|

Стоящий напротив теперешнего военкомата на пересечении улиц Тверской и Большой Штабской дом 8/58 принадлежал до революции богатому купцу Николаю Петровичу Филиппову и его супруге Устинье Михайловне. Их дочь Мария Николаевна вышла замуж за Н. Фёдорова, который работал в штабе воинской части; молодые венчались в штабской Казанской церкви. У них родилась дочь Тамара. Правнучка Филипповых, Галина Николаевна Виноградова, живёт и здравствует, помнит рассказы своей бабушки о её безбедной жизни в молодости.

Двухэтажный деревянный обшитый тесом дом, в сдержанных формах эклектики, с двумя складскими помещениями и многими другими хозяйственными постройками, – ещё один пример типичной городской усадьбы конца XIX – начала XX вв. в нашем городе. Хозяин с семьёй жил на втором этаже, вход туда с восточного фасада, рядом был большой двор с хозяйственными постройками, садом – сейчас это только угадывается. Главный вход на первом этаже, в магазин, был с южного фасада. В настоящее время крыльца нет, вместо двери появилось 5-е, центральное, окно. Это произошло приблизительно в 70-е годы XX века, а до того помещение использовалось по назначению и было едва ли не единственной торговой точкой «на Штабу». Рядом, вдоль Тверской в доме № 8, два больших кирпичных склада. Сегодня это новый современный магазин.

|

Николай Петрович Филиппов был в городе уважаемым человеком, неоднократно избирался в городскую Думу (работал писарем), будучи добрым по характеру, много помогал бедным. Зато, когда по условиям революционного времени его арестовали, благодарные люди пришли просить за него: «Отпустите, он столько помогал нам…» В тюрьме Николай Петрович пробыл только одни сутки. Семейные фотографии предоставлены правнучкой Н. П. Филиппова Галиной Николаевной Виноградовой.

|  |  |

|  |  |

Живой интерес вызывает двухэтажный массивный деревянный особняк по улице Коммуны, 100 (бывшая Казанская). Это дом Бардиных. Им же принадлежал двухэтажный небольшой дом рядом, ныне ставший жилым, а раньше на первом этаже была кузница, на втором – хлебопекарня. Оба эти дома завершали Казанскую улицу (дальше была территория уезда). Семейство Бардиных имело ещё два или три небольших домика на этой же улице.

После революции в здании под номером 100 располагался детский дом, во время войны был госпиталь для выздоравливающих, в последние годы своего существования дом приютил детский сад, сейчас ждет новых хозяев.

Род Бардиных начинает Тимофей Бардин. Его дети – Алексей, Василий, Андрей, Михаил, Иван. У Михаила был сын Григорий, а его внук Семен Григорьевич Бардин – известный подрядчик-строитель, сыгравший на рубеже XIX – XX веков большую роль в градостроительстве Бежецка. Он строил церкви, дома, в частности «Варшавский магазин» для Рудакова, здание Общественного банка и Казначейства (улица Садовая, 8). В 1914 году в качестве субподрядчика бельгийской фирмы Бардин возводил на месте деревянного железобетонный мост через реку Мологу. Мост был рассчитан на гужевой транспорт, а прослужил до 1983 года.

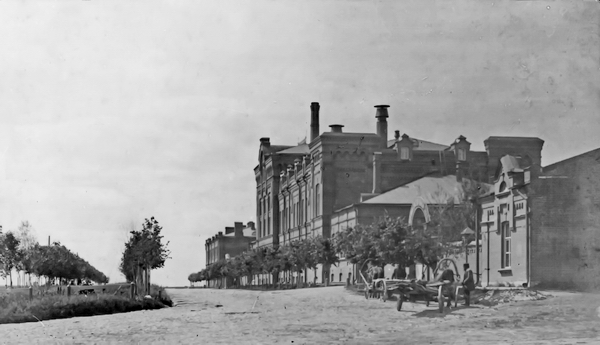

Строительство поистине на века! Яркий пример тому – казенный винный склад, при строительстве которого С. Г. Бардину приходилось решать задачи очень сложные в инженерном и архитектурном плане. О казенном винном складе, построенном в 1901 году, «царской монопольке», как его прозвал народ, есть что сказать и по истечении века. Забыто имя С. Г. Бардина, а созданные им сооружения живут!

|

Во время первой мировой войны помещения склада были переоборудованы в ремонтную оружейную мастерскую. В 1926 году она была преобразована в механический завод, а в 1933 году на его основе был создан крупный по тому времени завод «ГАРО» (гаражного оборудования). Расширившись и укрепившись, он стал заводом «АСО» (автоспецоборудования), сегодня ОАО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование» – признанное машиностроительное предприятие, известное не только в Тверской области, но и за пределами нашей страны.

|

Много было построено за прошедшие годы: завод расширялся, совершенствовался, а первоначальные стены и сейчас служат. В основном корпусе бывшего склада на первом этаже находится ремонтный цех, на втором – инструментальный, на третьем (надстроенном) – технические службы. В других – заводоуправление, заводская компрессорная, музей.

|  |

Далее – читать следующую главу книги – «Памяти забытых»

Перейти в начало книги Натальи Александровны Грибовой «Стоят на улице дома»